本日の講義内容

▼田村憲一郎先生(講義・演習)−講義&実践型演習ワーク

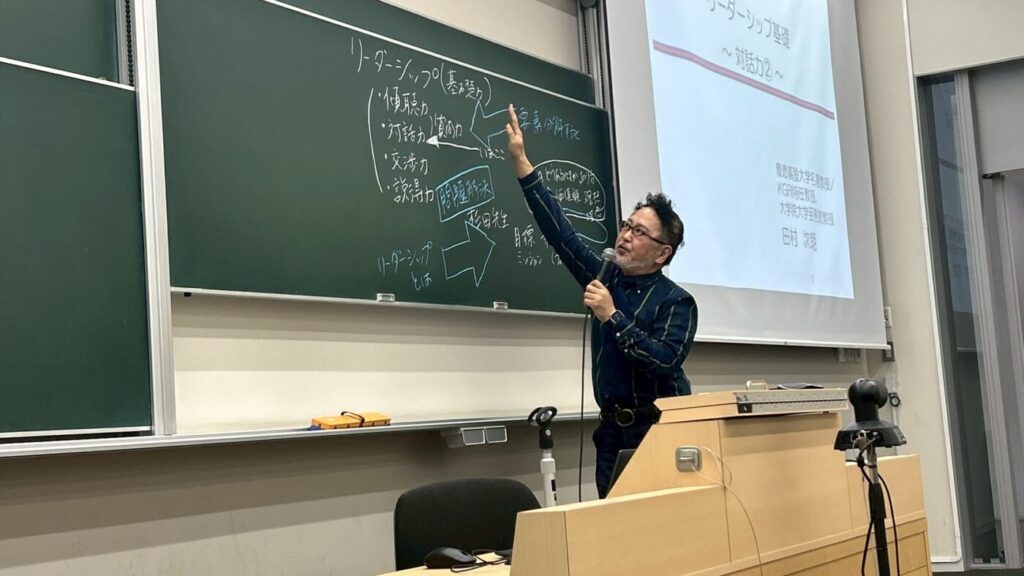

肌寒い季節となりました。日吉キャンパスでは今週もリーダーシップ基礎が開講されました。

第6回の講義では田村憲一郎先生から今まで学習したことの概観を受講生の皆さんとともに振り返ることから始まりました。具体的には田村次朗先生と杉田先生からご教示いただいた内容を整理した上で、どのように結びついているか解説していただきました。受講者の皆さまにおかれましては、今までの理解が更に深まったのではないでしょうか。

その次に、学生の皆さまにも馴染みがある2つのテーマをグループで取り組んでいただきました。とても活発な議論が展開され、その中でさまざまな視点や意見が出ていました。

ワーク後には、田村憲一郎先生からの客観的視点からのフィードバックもいただいたことで、次にも繋がる意義のあるワークになった様子が伺えました。

履修生の学び ~講義後に提出される振り返りシートより抜粋

●商学部4年

今日の授業を振り返って、よりよい対話を行う上では傾聴力が大事になることを学んだ。

対話をする中で、納得いかないことに対してすぐさま反対するのではなく、相手を尊重してその理由を聞き出し、相手の価値を理解する姿勢が非常に大事だと感じた。前提として、対話は問題解決のためにあるので、自分がまだ気づいていないかもしれない相手側が持つ意見を理解し、議論しあうことが対話の価値だと思う。

そのためには、普段から自分と異なる意見と出会したときに、なぜそういう意見があるのだろうかと考える習慣をつけていくことが大事だと思うので実践していきたいと思う。そして、AIが発達して人間のあらゆる職業が奪われていくこれからの時代、大事になるのは人間らしい能力でリベラルアーツを極め、コミュニケーションと教養を高めることでAIと共存できるリーダーシップを育んでいくことだという先生のお話に共感した。人間だからこそできる価値に目を向けていくことを大事にしていきたいと改めて思う。

●法学部政治学科

今回、AI時代に必要な学部・学科や代表的な科目を考えるという課題の中で、AI時代においての人間の目的という問題を最初に設定すると話し合いがしやすかったのではないかと思った。何の目的のために行動するのかいうのが明確になっていないとどの方向で答えを出せば良いかもわからなくなってしまう。そうならないためには、「AI時代に仕事を奪われないようにするためには」「AIにはない人間らしい能力を身につけるためには」「コミュニケーション能力をつけるためには」とうように、話し合いが進んでいくたびにその各段階ごとに目的を設定して、そのための行動が何かというのを考えていくのが良いのではないかと考えた。

また、大学に入ってから一般教養として「興味のあるもの」という軸で様々な授業をとっていたが、専門的なものに絞らず色々なことに興味が散らばっていて良いのだろうかというような不安を感じていた。しかし今回の授業で、広い分野で色々な視点を持って思考力を鍛えるというのも良いのではないかと思えた。

●法学部政治学科2年

本日のグループワークからも多くの気づきが得られた。メンバーには、AIに淘汰されない人間の能力を伸ばそうと考える人と、AIをうまく利用できる人材を育成しようと考える人がおり、自分は後者寄りだった。しかし、他の人の意見を聞くうちに、AIを利用できる人材を生み出すだけでは、その時代にしか適応できない人材を生み出してしまうリスクに気づいた。結果として、他者の意見とすり合わせつつ、AIが置き換えることのできない人間の能力とは如何なるものかを検討できたのは、まさに傾聴したからこそ生まれた視点だと強く実感した。その上で、人間としての基礎力やリーダーシップ教育、あらゆる面での対人力を伸ばすことが結論となった。だが、最終的に田村先生は自分には思いもよらない見方の一つとして、リベラルアーツが重要なのではないかとおっしゃられていた。この点も含め、前回同様問題文にない部分にまでズームアウトして考える能力が、いかに重要か、そして自分自身にまだその能力が足りていないことを思い知らされた授業だった。

Twitter

Twitter Instagram

Instagram